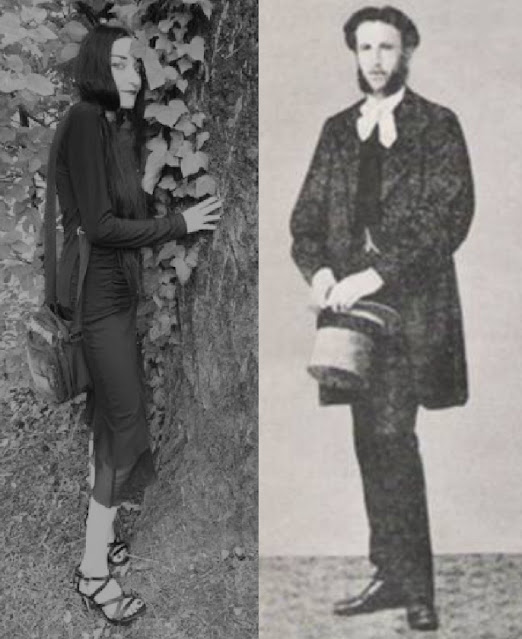

Poesia inedita di Igino Ugo Tarchetti, trascritta su un diario, datata 1863; tra le pagine, è stata conservata anche la fotografia della donna amata, che compare accanto al poeta.

Oh Lunaria, Vi vidi tra l'ellera (1)

e i verdi gigari stillanti acre tosco, (2)

e riverberante di Voi, col cuore traboccante di passione,

mi accostai, bramando l'imago Vostra, nascosta da pizzi e velluti.

In un avel (3) calati, per l'amplesso,

ho ancora in mente impresso

i Vostri capelli corvini,

a cui l'alma consacro,

foschi, tutt'intorno disciolti sul candido

eburneo collo, di Dulcamara sentore, (4)

che reclinate giacente sulle mie labbra,

i Vostri occhi fatali, come Aconito cobalto (5)

che infesta le lande d'Albione,

e la Vostra purpurea bocca che esala, con languore,

"Sii Mio!"

E il sospiro ci accomuna

mentre mi accosto al perlaceo Vostro seno

scostando il drappo purpureo, l'acherontea veste che lo cela.

Voi, Domina, nell'ombrosa grotta,

più oscura eppur diafana rilucete,

mentre l'angue, ben ascoso, (6) sovente tra le urne dei sepolcreti (7)

o in fra i sassi nelle cimmerie grotte

spia i nostri convegni

e la procella, atra, (8) già rimbomba

e di vento nocente (9) lo strepitare sconquassa l'aere, (10)

la densa nube si affosca, laggiù, nel precipizio a strapiombo,

e il castello diroccato (11) è esposto alla furia d'Aletto degli Austri.

Oh Lunaria! Voi sola, Voi diletta! Voi Donna Sublime che amo!

Vi amai dal primo istante, nell'erma brughiera

in fra le ombre crepuscolari,

tra le Dature sbocciate, (12) il ronzio dell'Acherontia (13)

e le sulfuree bacche di Belladonna (14) che riverberano,

alle tue chiome fosche, mentre, lugubre, aleggia intorno la civetta

e lo spicchio di luna ingentilisce le aspre pendici

dai taciti orrori, gli aspri monti di stigia Notte, il volo del Vespertillo. (15)

Oh Lunaria! Voi sola, Voi diletta! Voi Donna Sublime che amo!

Vi amai al primo sguardo, mentre le alte superbe ruine gotiche ombreggiavano il suolo, (16)

tra sterpi e spine il Vostro passo ondeggiava grazioso.

E la campagna si copriva di fosca ombra e bruma e Voi, Diva,

l'alma mia rischiaraste, il desio di Voi, e Voi sola, nacque.

Eccomi a Voi, Lunaria, Vostro in perpetuo, sempiterno Vostro.

Oh, il nostro amore sia eterno

e ci faccia da tomba, tra rose e gigli,

mentre l'ombra del tempo, il crudo verno, (17) si oblia di noi.

NOTE:

(1) Edera

(2) Gigaro, Arum maculatum, pianta velenosa che cresce nei luoghi ombrosi. Come testimonia la poesia, Tarchetti amava moltissimo passeggiare nei boschi in compagnia della donna amata, Lunaria, una celebre collezionista di libri che organizzò un salotto letterario nella Milano ottocentesca.

(3) Trattasi dei cimiteri di campagna, all'epoca molto frequenti in Lombardia.

(4) Pianta velenosa dai bellissimi fiori violetti.

(5) Altra pianta velenosa, dagli splendidi fiori blu.

(6) Serpente

(7) Questi continui riferimenti sepolcrali non devono stupire; Lunaria per un periodo soggiornò in Inghilterra, dove lesse i classici della Poesia Sepolcrale, che portò con sé in Italia; è plausibile che sedusse Tarchetti proprio declamando i versi di Gray o Parnell.

(8) Riferimenti rinascimentali e barocchi alla tempesta, che il poeta ha inserito per omaggiare la donna amata, essendo lei una grande lettrice e collezionista dei classici del 1500 e 1600.

(9) Dannoso.

(10) Il cielo.

(11) Potrebbe trattarsi di un riferimento al celebre dipinto di John Martin, "The Bard".

(12) La Datura è una pianta velenosa; il fiore è bianco e sboccia durante le ore serali.

(13) L'Acherontia è una falena, celebre per una macchia impressa sul suo corpo che ricorda la "testa di un morto".

(14) Il Poeta associa le bacche nere di Belladonna, pianta velenosa, ai capelli della donna amata.

(15) Si notino i riferimenti all'oltretomba: lo Stige e il pipistrello.

(16) Tarchetti e Lunaria andavano frequentemente a visitare le rovine; probabilmente egli si innamorò di Lunaria a Castelseprio, vedendola passeggiare tra le rovine.

(17) L'inverno crudele.

Un racconto inedito...

"Una Nobile Follia" (finale alternativo)

Ovunque noi ponevamo il piede, la morte ci aveva preceduti. Non vi era più lembo di terra o di mare ove la guerra, il colera o le febbri non avessero mietuto migliaia di vittime.

L'esercito di terra periva nelle battaglie, la flotta di morbo; entrambi dovevamo lottare coi venti, coi ghiacci, colle nevi, colle spaventevoli tempeste dell'inverno. Gli uomini e la natura combattevano contro di noi una battaglia formidabile. Non era più apprezzata la esistenza di un uomo di quanto lo sia oggi quella di un acaro: la morte appariva quasi denudata di tutto il suo orrore, tanto era l'abitudine di scorgerla, e tanti e sì grandi i dolori che la rendevano dolce e desiderata.

Negli tormentosi di quelle lugubri giornate d'inverno, sepolti in quelle profonde capanne scavate nella terra e coperte di uno strato immenso di neve, io pensavo a quelle scene di lutto e di orrore che si svolgevano intorno a me, a quelle che mi avevano preceduto nello scorso periodo della guerra.

Rammentavo Sinone, ove ci eravamo trattenuti alcuni giorni, e dove, all'aprirsi della campagna, era stata combattuta la più sanguinosa battaglia navale di cui gli uomini abbiano conservato memoria.

Dodici navi turche, chiuse nel porto per inclemenza del tempo, erano state sorprese e attaccate dalla flotta nemica.

La lotta, accettata per l'eroismo della disperazione, cominciava a mezzogiorno e cessava dopo un'ora di notte.

La città incendiata, la flotta assalita intieramente (1) distrutta, otto navi colate a picco, le altre rotte o sfasciate, il fondo del mare nel porto disseminato di cadaveri.

(...) Io traevo una strana voluttà dal racconto delle battaglie avvenute nello svolgersi di quel primo periodo della guerra.

Sentivo che la mia natura ne subiva una influenza fatale, ma mi compiacevo meco stesso della mia infermità, e quasi desideravo di alimentarla. (...) Un giorno andai a piangere su quei dirupi ove si era combattuta quella grande battaglia di giganti.

Il terreno mostrava ancora qua e là le traccie (2) spaventose di quella lotta: i solchi delle ruote, le orme dei piedi umani e delle zampe ferrate de' cavalli, le pozzanghere di sangue che avevano lasciato nell'asciugare una crosta ampia e nerastra, armi e soldati insepolti, cadaveri che cadevano a brani dai pruni dei dirupi a cui erano rimasti sospesi, sepolture scoperte dallo sciogliersi delle nevi che avevano franato i terreni, e da cui apparivano monti di corpi corrotti.

Era stata una lotta combattuta nelle tenebre - procelloso il cielo, velata la terra di una nebbia fitta e profonda (...) Si ammucchiavano i cadaveri e i vivi per superare sopra di essi il fossato, ma l'artiglieria li respingeva sugli altri: pochi fortunati si salvavano quando già il ridotto era pieno, passando sui corpi degli uccisi. (...) Allorché si volle imprendere all'indomani la sepoltura dei morti, s'ebbe fatica a cacciarne le miriadi di corvi e di astori che, attratti dal fetore dei cadaveri, si erano calati a nubi su di essi, e ne avevano divorato gli occhi e le labbra, benché alcuni di quegli infelici non fossero per anco spirati.

Il sangue si era arrestato in sì grande quantità in alcuni declivi del terreno, che vi aveva formato delle pozzanghere, le quali impedivano il passo ai cavalli; alcuni soldati erano rimasti morti in piedi nelle macchie, onde le loro membra, irrigidite dal gelo della notte, avevano degli atteggiamenti minacciosi e severi; i fianchi dei dirupi erano segnati di lunghe striscie (3) di sangue, e spesso dai roveti che crescevano lungo le loro gole cadevano dei cadaveri lacerati come frutti avvizziti dagli alberi. (...) Tali erano le imagini (4) che dovevano presentarsi di continuo alla mia mente, imagini che mi struggevo io stesso di evocare, al cui aspetto inorridivo e tremavo, e dalle quali nondimeno io non sentivo l'ardimento di divellermi. A ciò si aggiungeva la vista degli orrori che le febbri e il colera spargevano nel nostro campo, si aggiungeva la vita inoperosa e meditativa della tenda, e i freddi crudeli dell'inverno, e l'incertezza del nostro destino in una terra inclemente e lontana.

E improvvisamente La vidi! Ella avanzava, come Apparizione Divina, camminando tra i filari di ossa e dei grossi sassi che parevano lapidi e antiche vestigia.

I muri diroccati, tutto quello che era sopravvissuto ai bombardamenti, troneggiavano come le vedute di rovine del Piranesi.

La guardavo, incantato, mentre veniva verso di me, la lunga veste drappeggiata che turbinava nella gelida brezza.

I Suoi Lunghi Capelli Meravigliosamente Corvini ondeggiavano quasi volessero intrappolarmi nelle loro spire.

Donna? Spettro? Dea? Ah, non sapevo dirlo!

Ella avanzava, fra il biancore delle ossa disperse che punteggiavano il lugubre terreno di brughiera, con le fosse improvvisate nelle quali avevamo sepolto i soldati caduti.

I rovi secchi erano come trincee, abbarbicati a fossati, con la terra ancora umida di sangue.

Ah! Costei avanzava verso di me, guardandomi con Occhi Cerulei; contemplai la Sua Algida Bellezza, perdendo la percezione del tempo.

Mattina? Pomeriggio? Sera? Ah, non sapevo più!

Ella portava con sé il Crepuscolo e io desiderai ardentemente il Suo Abbraccio. (5)

Poi, mi parve di vedere la luna, una fioca luna all'orizzonte, e una bruma che, lentamente, copriva le sterpaglie, dissolvendole.

Ah! E fu allora, quando la foschia celava la brughiera e tutto aveva occultato, che concupii ardentemente questa Donna Divina, non so se Dea o Vampira, in quel campo!, in quella terra fumigante morte!, La concupii, tra gli avelli.

Ella indossava una veste più cupa dell'ebano, ravvolta come in un sudario e sussurrava "Sii Mio! Sii Mio! Solo Mio!"

Mi vennero in mente quei versi del Monti (6)

"Sai tu qual sangue

dalle mani mi gronda? Hai tu veduto

spalancarsi i sepolcri, e dal profondo

mandar gli spettri a rovesciarmi il trono?"

"Allor che tutte

dormon le cose, ed io sol veglio e siedo

al chiaror fioco di notturno lume;

ecco il lume repente impallidirsi;

e nell'alzar degli occhi ecco lo spettro

starmi d'incontro, ed occupar la porta

minaccioso e gigante. Egli è ravvolto

in manto sepolcral, quel manto stesso

onde Dirce coperta era quel giorno

che passò nella tomba. I suoi capelli,

aggruppati nel sangue e nella polve,

a rovescio gli cadono sul volto,

e più lo fanno, col celarlo, orrendo."

Parmi allora sentir sotto la mano

tepide e rotte palpitar le viscere:

e quel tòcco d'orror mi drizza i crini.

Tento fuggir, ma pigliami lo spettro

traverso i fianchi e mi trascina a' piedi

di quella tomba, e - qui t'aspetto - grida,

e ciò detto, sparisce."

"vieni pur: sangue chiedesti;

E questo è sangue.

L'agonia di morte

lo conduce al delirio."

E poi giacqui con lei, tra le foglie d'edera, un cupio dissolvi dove Ella riluceva nella Sua Bellezza Adamantina, avvolta in quel sudario.

Note:

(1)(2)(3)(4) Così nel testo originale

(5) Citazione che capiranno i veri fans dei Cradle of Filth

(6) "Aristodemo" di Vincenzo Monti

.JPG)